目次

巣脾枠の整備

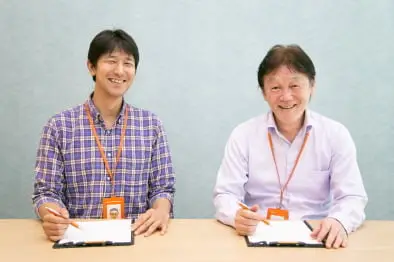

2024年11月某日。実はみなさんに「銀座ミツバチプロジェクト」(通称:銀ぱち)の発表をする少し前から活動をスタートさせていました。本日は紙パルプ会館での巣脾(すひ)の整備作業について紹介したいと思います。

作業内容

巣脾はミツバチの体内から分泌した"ミツロウ"でつくられた巣のことです。巣法(※1)は一見同じ大きさに見えますが、大小2種類あり小さい巣房は働き蜂、大きい巣房はオス蜂のものです。 巣脾は3年程すると蓄積したミツロウが黒くなり、またスムシ(※2)が住み着き、臭い出すため、ハイブスクレーパーという工具を使用して、硬くなった巣脾を定期的に解体し、枠をキレイにします。巣脾は固くなっており、スムシも住んでいる為、クレーパーで取る際はとても気持ち悪い (幼虫をつぶしている) です。例えると、TVで食用の幼虫などを食べた感想で「中からどろっとしたものが出てきた!」というのがありますが、まさにこれを目で見ている感じです。衝撃的ではあるのものの、仕方なし・・・ 巣脾にはハチミツも残っており、それに釣られてハチが飛んできて足に乗り、こちらの様子を窺う仕草は小さな監視役!巣脾を解体し、枠から外した後は枠に張ってあるワイヤーの張り直し作業 。30枚程の作業は5人で4時間かかりました。

- ※1 幼虫の成育や蜜の貯蔵などのための六角形の小部屋

- ※2 ミツバチの巣を食べる蛾の幼虫

おわりに

養蜂作業は、ミツバチの生態と彼らの生活環境を守るための根気強い取り組みを実感させてくれます。汚れるし時に気持ち悪い作業ではありますが、とても重要な環境保全活動なのです。

引き続き、BeeXの社会貢献活動は寄付だけでなく、体力も使っていきます!最後までお読み頂き、ありがとうございます。

巣脾(すひ)

整備前(左)と整備後(右)

整備後に出た巣脾の山

- カテゴリー