総合素材メーカーとして、ガラス、電子、化学品、ライフサイエンス、セラミックスなどの分野でさまざまな事業を展開するAGC。DX戦略の一環としてシステムの内製開発を進める同社は、工場機器のデータを収集するIoTツールの開発・運用において、開発未経験の若手エンジニアを主担当に任命。BeeXの育成支援のもと、Webアプリの開発、アマゾン ウェブ サービス(AWS)によるインフラ環境の構築、インフラのコード化などに必要な知識を習得、独力で内製開発できるだけの実力を身に付けました。現在はAGCのメンバー主体で、継続的なサービスの運用・改善に取り組んでいます。

- 課題

-

- 工場機器データを収集するIoTツールの運用が煩雑

- 先端技術を駆使した内製開発に必要な人材の育成

- 継続してサービスを運用・改善していくための体制作り

- 解決したこと

-

- 準備期間1カ月半、開発期間3カ月という短期間でサービス開発を完了

- 未経験のエンジニアがBeeXの育成のもと、独力で開発できるだけの知識やノウハウを習得

- リリース後も継続してメンテナンス可能なサービスの運用体制が実現

工場機器データを収集するIoTツールの内製開発に

入社2年目の若手エンジニアを主担当として抜擢

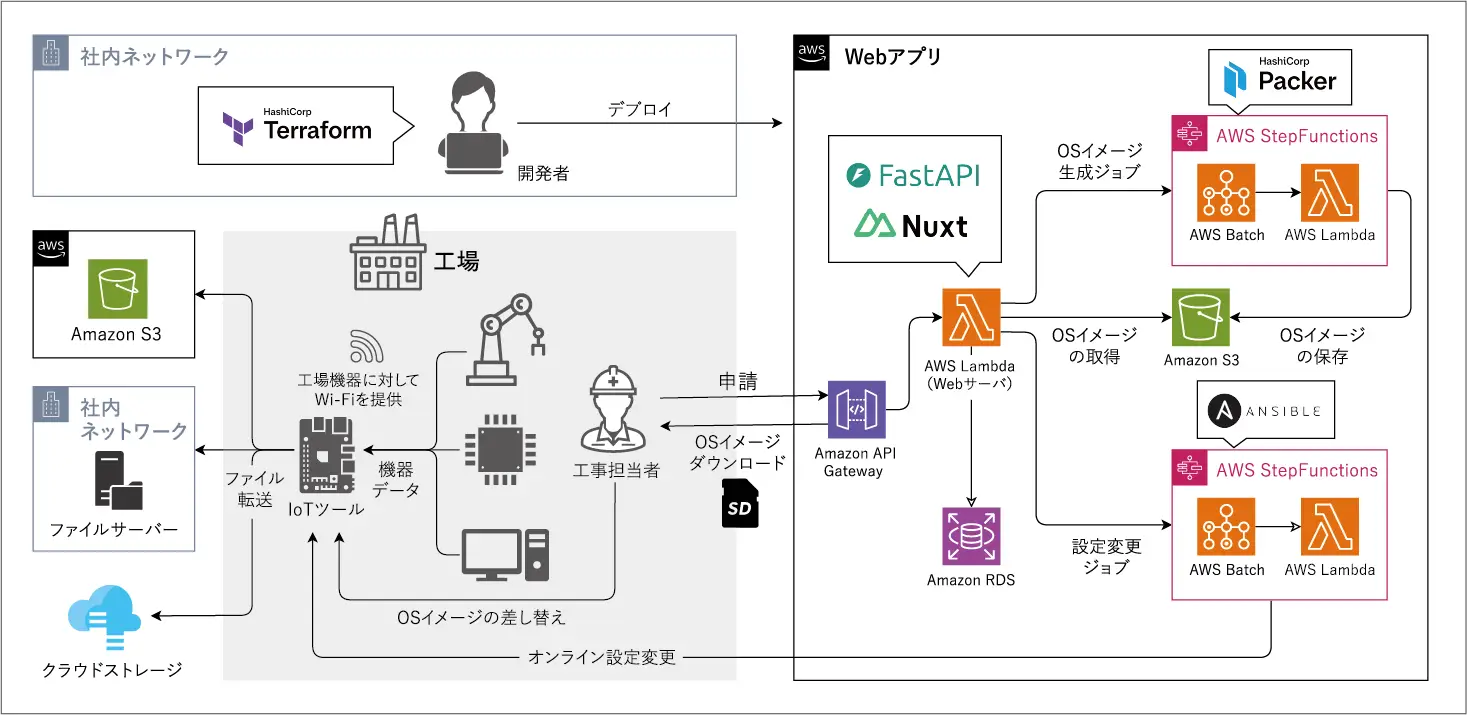

日本初の板ガラスメーカーとして誕生して以来、さまざまな社会課題や顧客ニーズに向き合い、果敢に挑戦し続けてきたAGC。現在は中期経営計画「AGC plus-2026」において、「価値創造DXの推進」を主要戦略の1つに掲げ、2010年代後半からシステムの内製開発の領域を拡大してきました。その一例が、小型コンピュータ(Raspberry Pi)を使って工場機器から収集したデータをセキュアに社内ファイルサーバーやクラウドに転送するIoTツールです。これは2018年ごろ、1人のエンジニアが機器の稼働状況を把握できるよう開発したのがはじまりで、年々現場への導入が広がっていきました。

一方で、普及が進むにつれ、手動運用による複数の課題が顕在化していました。Excel申請と手動でのコマンド実行という運用フローは、「導入台数と運用負荷が比例する」「申請から変更までのリードタイムが長い」という構造的な問題を抱えていました。さらに、OSイメージが標準化されていなかったため、不具合の増加や機能追加の困難さといった問題も深刻化していました。

そこで同社は、申請からOSイメージ生成、設定変更の適用までを完全自動化する仕組みを、内製で開発することを決断しました。その狙いについて、情報システム部 グループITデリバリーセンター 日本・アジアブランチ クラウド基盤チームリーダーの瀧田美喜子氏は「内製開発を選択した理由は、コストとスピードです。当社ではこれまでも社内向けの新型コロナワクチン職域接種予約システムを3日間でリリースするなど、さまざまな内製開発の実績がありますが、今回もこうした流れの中の1つとして取り組むことにしました」と語ります。

内製開発では「導入台数と運用負荷が比例しない仕組み」と「将来の拡張性」を重視し、Webアプリによる自動化やIaCといったモダンな開発手法を取り入れる方針となりました。

伴走支援を担当するBeeXの緑川は「課題の本質は、今後のサービス成長に合わせてシステム自体も成長できるか、という点にありました。そこで、Webアプリによる自動化、OSイメージの標準化で目に見える運用課題を解決すると同時に、その土台となる開発基盤をコンテナやIaCといった技術でコードベース全体を『再利用可能な資産』にしていく、という二段構えのアーキテクチャを提案しました。このプロジェクトを内製開発のお手本となる成功事例にすることが、AGC様の次世代エンジニアの成長基盤になると確信していました」と振り返ります。

そして、このプロジェクトに主担当として抜擢されたのが、開発がスタートした2022年当時、入社2年目の本多祐介氏でした。

「私は有機化学系の学部を卒業してAGC に入社し、初年度はAWS基盤の構築・運用などに従事してきました。システム開発への興味はあったのですが、当時は入社して間もないこともあり、IoTやWebアプリ開発に関する実務レベルの知識はありませんでした」(本多氏)

「彼をアサインした理由は、技術習得への意欲です。初年度の技術研修も楽しそうに受けていたので、適性があると判断し、初代、2代目の担当者が行ってきたIoTツールの開発・運用を3代目として引き継いでもらうことにしました」(瀧田氏)

BeeXによる教材提供やマンツーマン指導を受けて

初めてのモダンWebアプリ開発を短期間で完了

プロジェクトを進めるにあたっては、まず本多氏が開発に関する知識やノウハウを習得する必要があります。その育成支援を担ったのが、かねてよりAGC において伴走型の開発支援を行ってきたBeeXです。経験の少ない本多氏が開発を進める上で、最大の壁となったのがWebアプリの開発だったといいます。

「Webアプリ開発における言語やフレームワークには触れた経験がなく、最初は不安だらけでしたが、BeeXにWebアプリ開発の基礎を網羅した自作チュートリアルや3日間の集中講義のおかげで、開発に必要な要素と流れを体験的に理解でき、以降の作業を具体的にイメージできるようになり本当に助かりました。」(本多氏)

チュートリアルで基礎を固めた本多氏が、次に応用力を身につけるために活用したのが、BeeXエンジニアとのペアプログラミングでした。

「ペアプログラミングでは、答えをすぐに教えるのではなく、『なぜこの構造にするのか』『他にどんな選択肢があるか』を問いかけ、私が主体的に考えるヒントを与えてくれました。このおかげで、設計思想を理解しながら適切な実装ができるようになっていきました」(本多氏)

その後、本多氏はWebアプリ開発にとどまらず、AWSのアーキテクチャ設計、TerraformによるIaC、Linux OSやコンテナ技術といったインフラ領域の技術まで、BeeXエンジニアも驚くほどの速さで習得。着実に開発の幅を広げていきました。

「IaCに関してはBeeXに続編のチュートリアルを用意していただいたのですが、この教材が面白く、リファレンスが充実していたこともあって、1人でやり切ってしまいました。ミーティングでは、個人として関心を持っている技術について雑談することもあったのですが、さまざまな現場でピンチを乗り越え、幅広い知識を身に付けてきた話からは大いに刺激を受けました」(本多氏)

当プロジェクトは、準備期間1カ月半、開発期間3カ月と、未経験からの挑戦としては極めて短期間で完了しました。このスピードを実現できた最大の要因は、開発者がつまずきやすい初期段階のハードルを徹底的に下げ、本質的な開発に集中できる環境をチームで作り上げたことにあります。本多氏は、BeeXの「先回り」のサポートが大きかったと語ります。

「BeeXには、開発の土台となる汎用的なコード部品(クラスや関数)を先回りして用意していただきました。おかげで私は、共通部分の設計で悩むことなく、このツールのコアとなる機能開発に集中できました。これが期間短縮に直結したと思います」(本多氏)

BeeXとのパートナーシップで培った共創体制や学習環境を活かし

知識やノウハウをキャッチアップ

運用フェーズから新たにチームに加わった野村基稀氏。稼働中のサービスへの途中参加は難易度が高いものですが、短期間でキャッチアップできたと言います。

「チームに合流した時点で、学習環境やローカルで安全に試せる環境、自動テストが整備されていたこともあり、アプリを動かしながら短期間で全体像を把握し、開発に貢献することができました。」(野村氏)

このスムーズな引き継ぎは、まさにアーキテクトが意図したものでした。BeeXの緑川が、その背景にある設計思想を語ります。

「優れたアーキテクチャとは、変化への柔軟性だと考えています。半年後に担当者が変わるかもしれない、急な仕様変更も、障害対応も必ず起きる。その時、コードが読み解きにくかったり、デバッグしづらかったり、変更による影響範囲が分からなかったりするのが一番のボトルネックになります。だからこそ、今回の設計では『コードの可読性』、変更の影響を即座に検知する『自動テスト』、誰でも同じ環境を数分で構築できる『コンテナ化・IaC化』を絶対条件としました。これらは守りのためだけではなく、チームが新しい挑戦に集中するための攻めの設計でもあります」

リリースから2年、チームは大きな成長を遂げ、今や企画、設計、開発、リリースの全工程を自律的に進めることができています。その実例が直近で実施した2つの大規模な機能開発です。一つはよりセキュアなクラウドストレージとの連携。もう一つは、最新のRaspberry Pi 5と64ビットOSへの対応です。

「特にRaspberry Pi 5への対応は、後方互換を維持しつつOSを64ビット化する必要があり、非常に難易度の高い開発でした。しかし、これまで培った知識と経験を武器に、設計からリリースまでの主要な工程を自分たちだけでやり遂げることができました」(本多氏)

「クラウドストレージとの連携では、稼働中の全デバイスに変更を適用するという難しい要件がありましたが、自分たちで仕組みを設計し、構築することができました。」(野村氏)

チームに製品レベルの開発文化が浸透

メンバー主体で運用・改善が可能に

今後についてAGC では、IoTツールを継続して開発することで、ユーザーの利便性向上に貢献していく方針です。

「今後もユーザーの声に耳を傾け、より便利なサービスへと改善を続けます。個人的にはフルスタックエンジニアという目標もできましたので、BeeXには引き続き伴走いただけると嬉しいです」(本多氏)

「IoTツールを多くのユーザーに使ってもらうことで、開発のコスト軽減に貢献していきたいと思います。BeeXにはサービスの高度化とともに、私たちの成長にも引き続きかかわっていただけるとうれしいです」(野村氏)

クラウド基盤チームとしては、今後も複数のプロジェクトを通して内製開発と人材育成を拡大しつつ、同社が掲げるDXに取り組んでいくといいます。

「内製開発が当社のDX推進に貢献できるよう、対応領域を拡大していきたいと思います。そのためにも、次世代の人材育成が重要な課題です。BeeXには引き続きご支援いただければと思います」(瀧田氏)

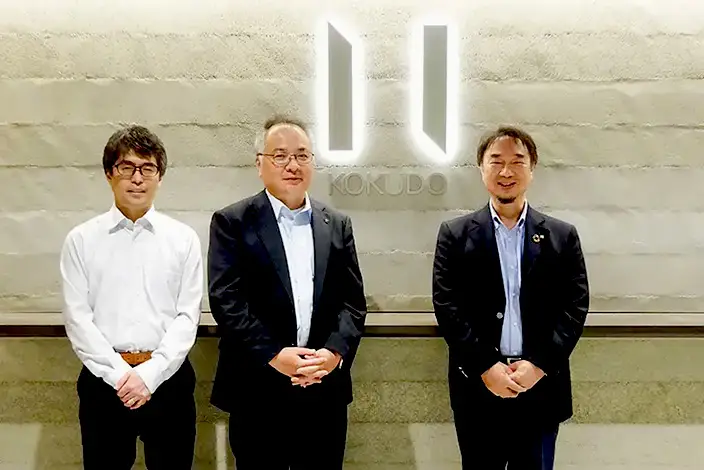

インタビューにご協力いただいた方々

-

- AGC株式会社 情報システム部 グループITデリバリーセンター 日本・アジアブランチ クラウド基盤チームリーダー

- 瀧田 美喜子 氏

-

- AGC株式会社 情報システム部 グループITデリバリーセンター 日本・アジアブランチ クラウド基盤チーム

- 本多 祐介 氏

-

- AGC株式会社 情報システム部 グループITデリバリーセンター 日本・アジアブランチ クラウド基盤チーム

- 野村 基稀 氏

AGC株式会社

日本初の板ガラスメーカーとして誕生。以来、高い技術力をベースとしたさまざまな素材の提供を通じ、国内外の産業や社会の発展に貢献してきました。近年は、コア事業で 安定的な収益を上げ高成長の戦略事業へと投資する、いわゆる「両利きの経営」を実践。これらを両輪として、最適な事業ポートフォリオへの転換を図り、継続的に経済的・社会的価値を創出することを目指しています。中期経営計画「AGC plus-2026」で掲げる「価値創造DXの推進」においては、2023年に社内向け対話型AIシステムを構築。業務の効率化と新たな価値創出を実現しています。

※ 記載されている、会社名、製品名、ロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている企業名および担当者の情報は取材当時のものです。

※ 本リーフレットに掲載されているロゴ、文章、写真その他イラストを無断で転載、複製、再利用を禁止します。

資料ダウンロードをしてさらにBeeXを知る