目次

はじめに

こんにちは、半田(@handy)です。

2025年6月25日から2日間開催された「AWS Summit Japan 2025」で、BeeXはプラチナスポンサーとして出展しました。

そのBeeXブースで行われたいくつかのミニセッションの内、「BeeXエンジニアのサバイブ術 ~おすすめのAWS学習方法~」というセッションを担当しましたので資料を公開します。

3行まとめ

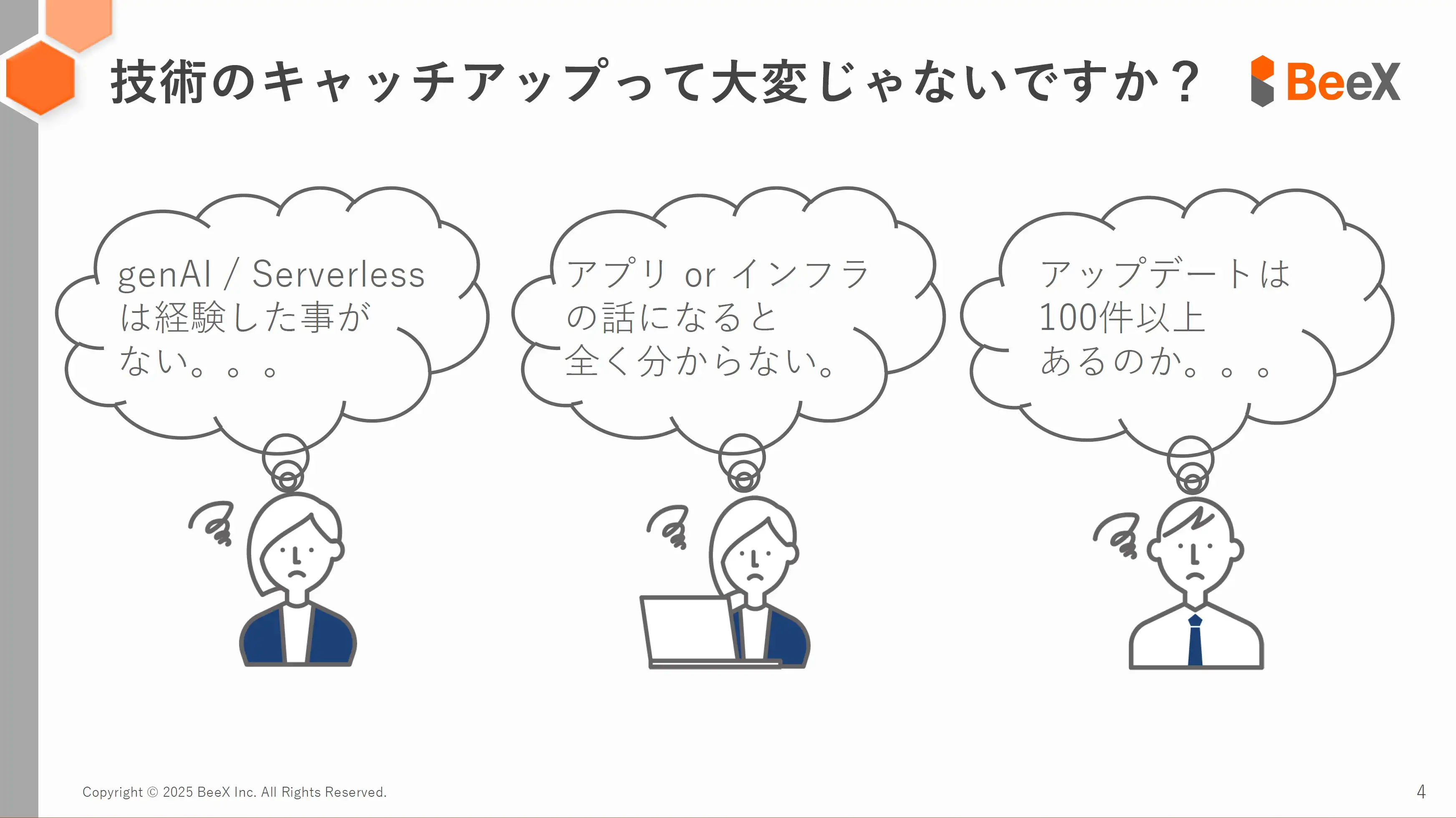

- AWSやその周辺技術、最新の技術などのキャッチアップや学習には時間と労力がかかる

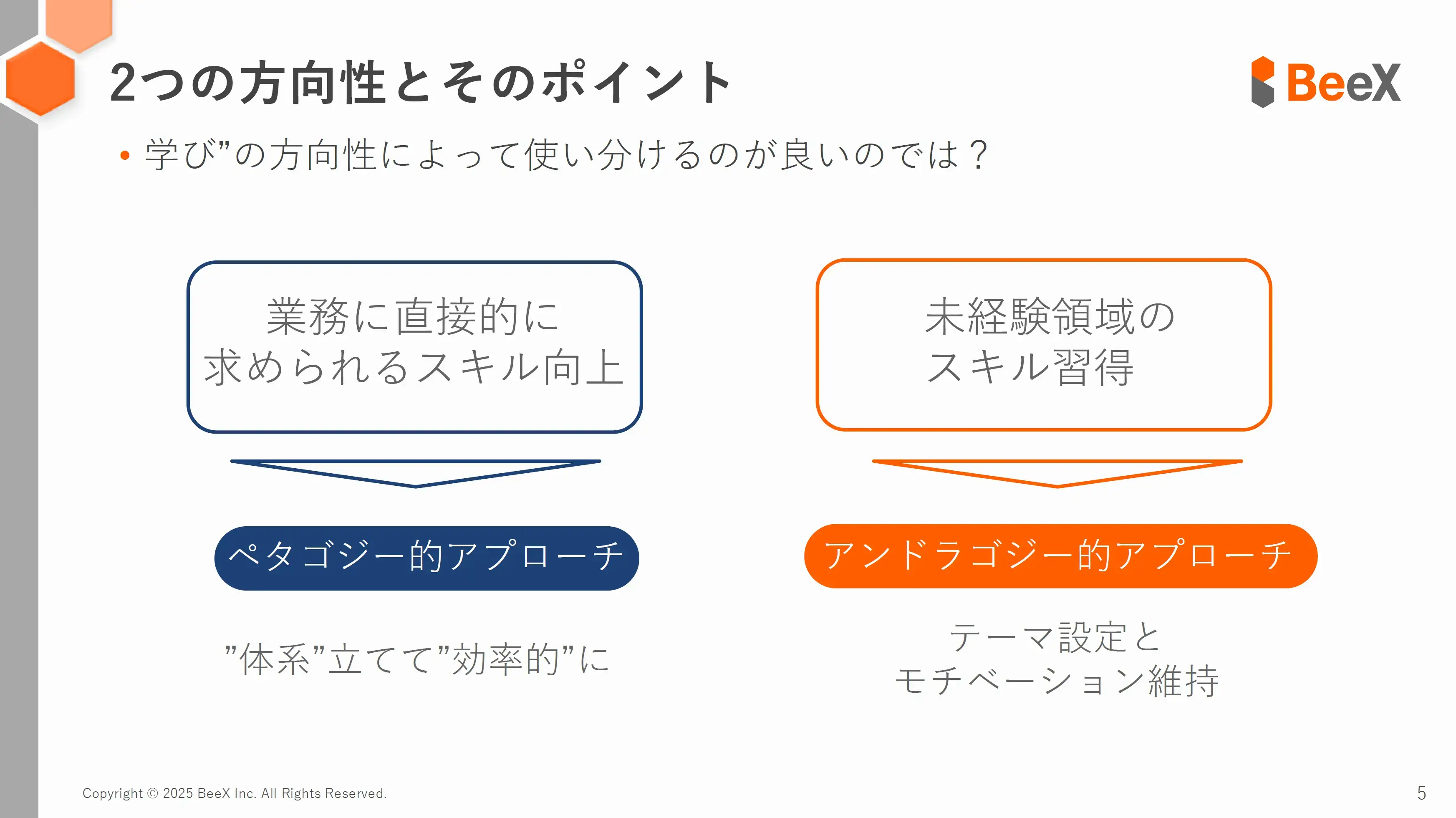

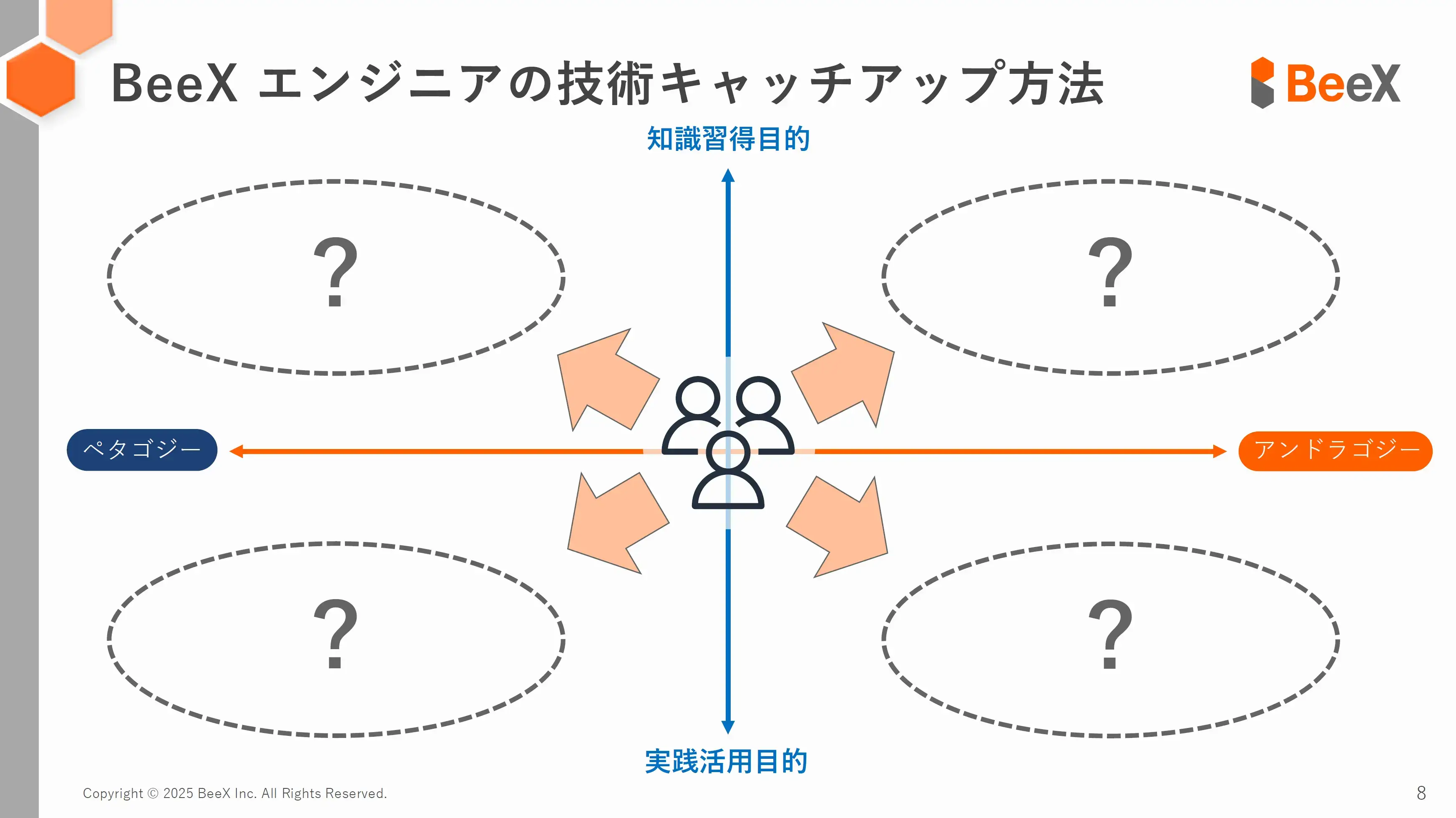

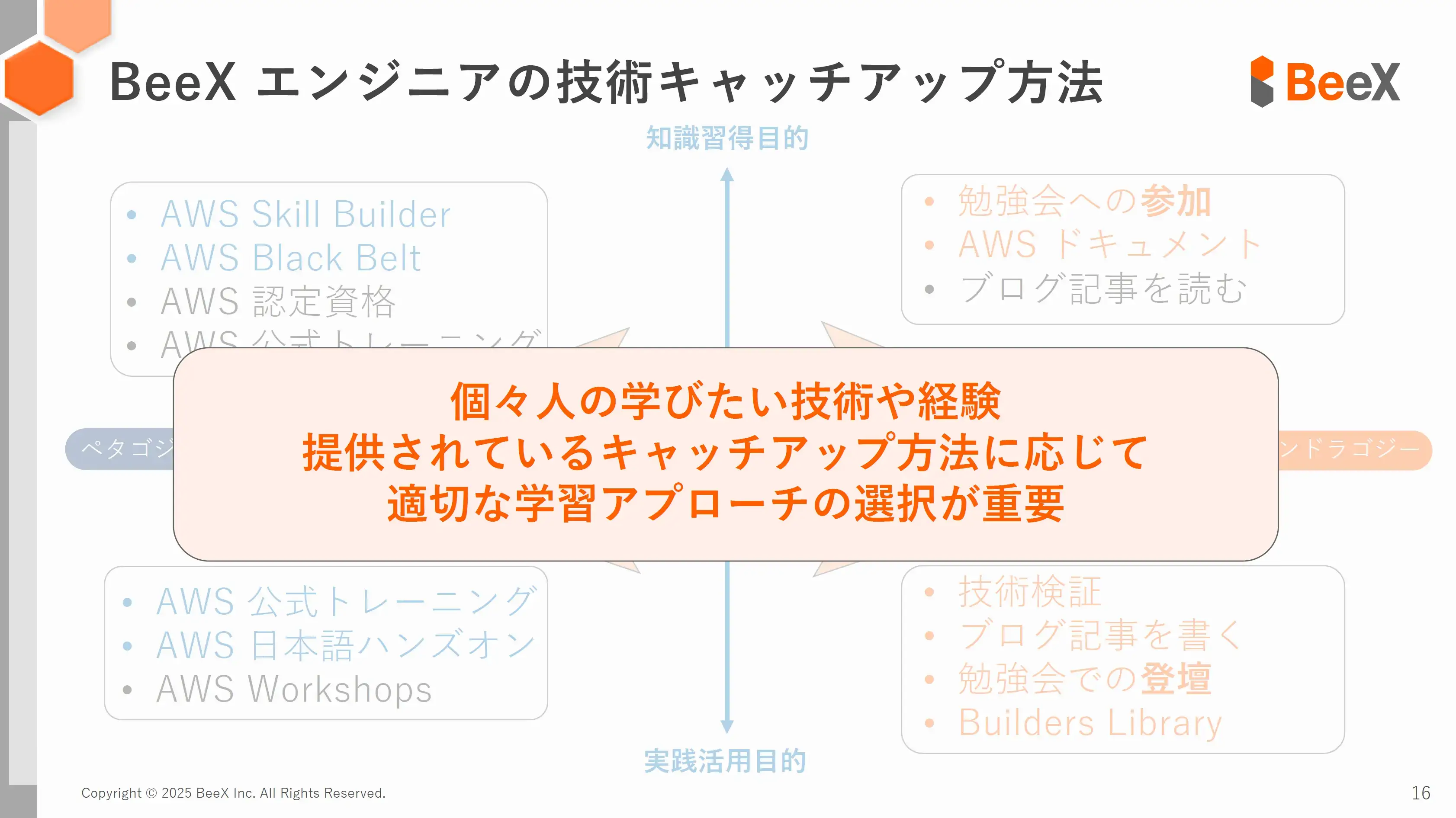

- "学び"の方向性によって、受動的学習アプローチ(ペタゴジー)と能動的学習アプローチ(アンドラゴジー)を使い分ける方法の紹介

- 個々人の持つ知識・スキルや学びたい技術、提供されているキャッチアップ方法に応じて適切な学習アプローチの選択が重要

登壇資料

資料概要

背景

- AWSやその周辺技術、最新のアップデートなどのキャッチアップには時間がかかる

- 個々人の持つ知識・スキルはバラバラなため、同一コンテンツでも学習やキャッチアップの難易度は変わる

アプローチ

- 自分を出発点として、"学び"の方向性によって学習アプローチを使い分ける方法の紹介

- 「業務で直接的に求められるスキル向上」にはペタゴジー的アプローチを使用し、"体系"立てて"効率的"に学習する

- 「未経験領域のスキル習得」にはアンドラゴジー的アプローチを使用し、"テーマ設定"した上で能動的に学習を行い、やりがいによる"モチベーション維持"を行う

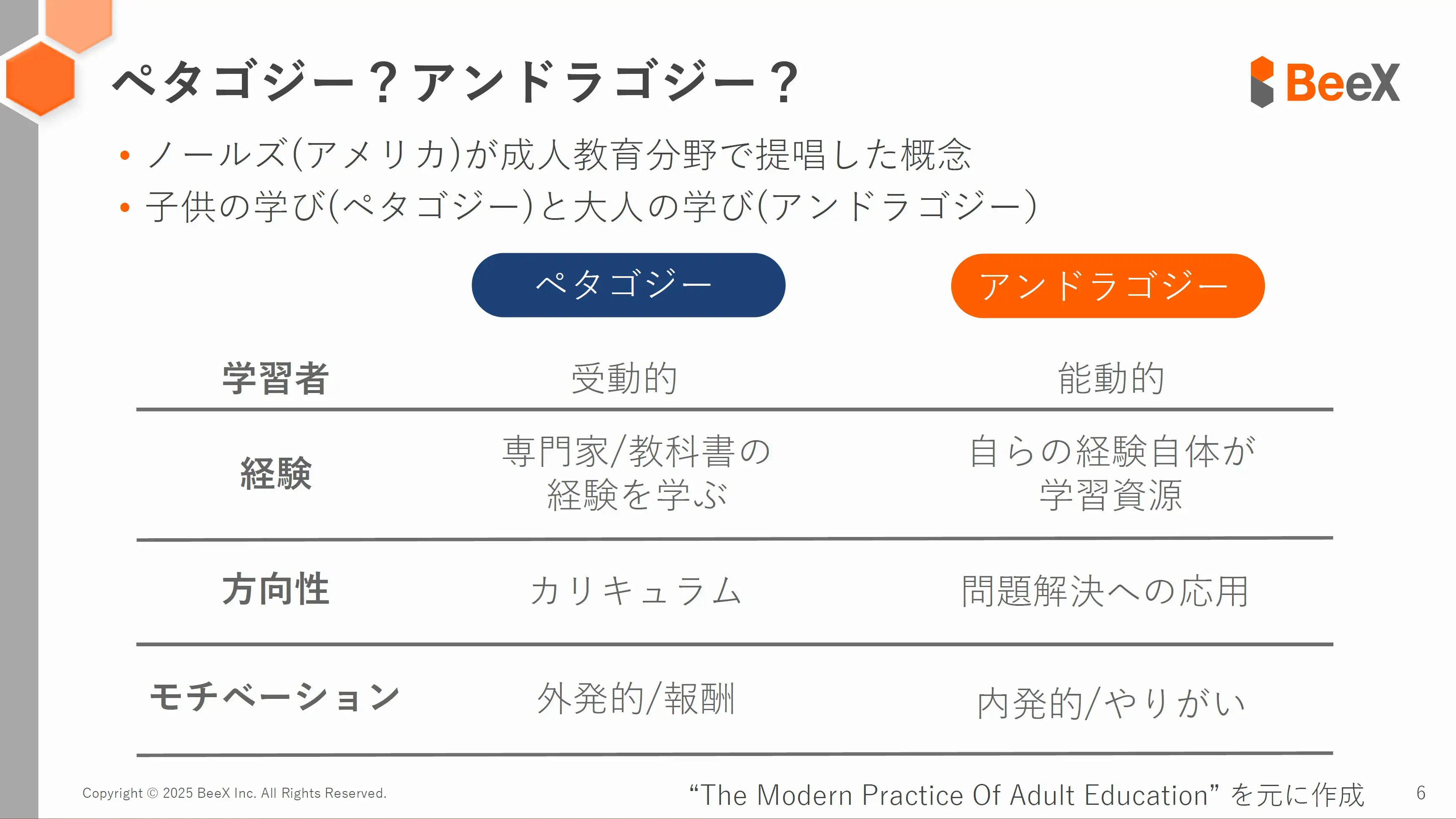

- ペタゴジーとアンドラゴジーという学習・教育分野の理論がある

- 子どもの教育理論をペタゴジー、成人の教育理論をアンドラゴジーと位置づけされている

- ペタゴジーは体系立てられた学習コンテンツを元に学習者が受動的に学ぶアプローチ

- アンドラゴジーは自身の経験を学習コンテンツとして学習者が能動的に学ぶアプローチ

- ペタゴジー・アンドラゴジーに加えて、学習の目的によって複数の学習アプローチが考えられる

- ここでは知識習得目的と実践活用目的にフォーカスする

おすすめのAWS学習方法

「ペタゴジー×知識習得目的」アプローチ

- 特徴

- 動画や図表等の視覚的な説明も含まれた教材や体系的に整えられたコンテンツを利用

- 学習度の評価方法として認定試験という仕組みの提供

- 学習方法例

- AWS Skill Builder

- AWS学習のための500以上の無料コ―ス

- 有料プランではトレーニング専用AWS環境が提供されるコ―ス等も提供

- AWS Black Belt Online Seminar(AWS サービス別資料)

- 製品・サービス別、ソリューション別、業種等のテーマ別にAWS Japanが主催しているオンラインセミナー

- 資料は「サービス別資料集」として提供され、図表を用いて初学者にもわかりやすく解説

- AWS Skill Builder

「ペタゴジー×実践活用目的」アプローチ

- 学習方法の特徴

- より実践に活用できる体系的に整えられたコンテンツを利用

- 実務に活かせる設計・構築力を向上させるコ―スが提供

- 学習方法例

- AWS公式トレーニング

- 専門のインストラクターが1日や3日など決まった期間で仮想またはオンサイトで行うトレーニング

- 有料で提供され、トレーニングによって講義形式、ハンズオン込みなどがある

- AWS日本語ハンズオン(JP Contents Hub)

- AWS Japanの社員がメンテナンスしている日本語のAWSハンズオンをまとめたWebサイト

- 日本語以外のハンズオンはAWS Workshopsから確認が可能

- AWS公式トレーニング

「アンドラゴジー×知識習得目的」アプローチ

- 学習方法の特徴

- 個人の興味・関心分野に基づいた自主的な学習

- 最新技術や他社事例などの知見獲得のための学習機会への参加

- 学習方法例

「アンドラゴジー×実践活用目的」アプローチ

- 学習方法の特徴

- 個人の興味・関心分野に基づいた技術検証・アウトプットを通したスキル習得

- 課題に対する問題解決方法の発見・理解

- 学習方法例

- 技術検証・ブログ執筆

- The Amazon Builders' Library

- Amazonのノウハウをドキュメント化したライブラリ集

- Amazonがどのように考えて設計しているのか等を知ることができる

- ドキュメントの内容をそのまま活用するのではなく活用できそうな箇所や考え方を参考にする

- 外部勉強会での登壇

- AWSコミュニティ(JAWS-UG等)が主催する勉強会での登壇

- 外部登壇を通して知識の整理や抽象化を行うことができる

- 自身の課題を他人に公開・共有することでの解決方法の発見に繋げる

- AWSコミュニティ(JAWS-UG等)が主催する勉強会での登壇

まとめ

- 説明したもの以外にも様々な学習方法がある為、あくまでBeeXエンジニアのキャッチアップ方法の一例として紹介させていただいた

- 重要なのは自分の技術・経験をベースに、個々人の学びたい領域と利用可能な学習方法に応じて適切な学習アプローチ方法を選択すること

おわりに(感想)

社外イベントでLT登壇したことはありましたが、会社ブースのミニセッションとはいえAWS Summitほど規模の大きいイベントで登壇するのは緊張しました。

他にも開催したミニセッションはあったのですが、私と弊社浅野が担当したこのセッションだけ他とは毛色が異なる為、ブログ記事としても公開させていただきました。

その他のミニセッションの資料が気になるよ!という方はこちらからご確認ください。

どなたかの参考になれば幸いです。